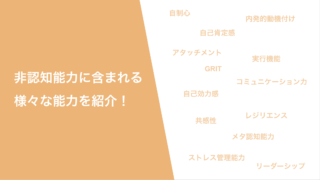

「非認知能力」とは、テストや偏差値など“数値化しやすい学力”では測れない力を指します。

いわゆる“人間力”や“ソーシャル・エモーショナル・スキル”とも言われ、たとえば「粘り強さ」「自己肯定感」「協調性」「感情コントロール」などが代表的です。

ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン教授の研究でも、幼少期にこうした非認知能力(soft skills)を育むことで、大人になったときの仕事や学業、健康状態に大きなプラスの影響があると報告されています。

当ブログ「非認知能力Lab」では、エビデンスを踏まえた子育てアイデアを数多く紹介しています。今回は、0~10歳の子どもを持つワーキングママ/パパに向けて、“数値化しづらい力”をどう伸ばせばいいのか、具体策をわかりやすくまとめました。

この記事のポイント

- 「非認知能力」とは何かを総ざらい

- 代表的な10の力をエビデンスベースで解説

- 家庭での実践方法や声かけ例を具体的に紹介

目次

1. 非認知能力とは? 今注目される3つの理由

非認知能力とは、テストの点数やIQなどで測れない部分の力を指します。

学力が同じくらいでも、「粘り強さ」や「人との協調性」が高い子ほど将来の社会適応や仕事の成果が良好になる傾向があることが、多くの研究で示されています。

ここでは、その中でも特に注目される理由を3つに絞って紹介します。

- 人生全般に影響が大きいから

ノーベル経済学賞受賞者ジェームズ・ヘックマン教授の研究によると、幼少期の非認知能力の育成が大人の収入や健康、犯罪率の低下などにも関連するとのこと(Heckman & Kautz, 2012)。 - 学力だけでは測れない大切な“人間力”だから

いくら勉強ができても、失敗にめげず続ける力や、人とうまくやっていく力が弱いと社会に出たとき苦労しやすいとされています。 - 0~10歳の子育てで土台を作ると効果的だから

幼少期から生活習慣や思考習慣を身につけると、そのまま大きくなっても自然に身に付いた非認知能力として発揮されます。

2. 代表的な10の非認知能力一覧

非認知能力は研究者によって呼び方や分類が異なりますが、ここでは10の力をピックアップして解説していきます。実際にはこれらが互いに影響を与え合うので、一つ伸びれば他の能力も伸ばしやすくなります。

- やり抜く力(Grit)

- 自己コントロール(Self-Control)

- 自己効力感(Self-Efficacy)

- 協調性・社会的スキル(Social Skills)

- 感情コントロール(Emotional Regulation)

- レジリエンス(Resilience)

- メタ認知(Metacognition)

- 自己肯定感(Self-Esteem)

- モチベーション(Intrinsic Motivation)

- 誠実性・責任感(Conscientiousness)

3. 10の力を詳しく解説&家庭での伸ばし方

1) やり抜く力(Grit)

アンジェラ・ダックワースの研究(Duckworth, 2016)で注目を浴びました。失敗や挫折があっても挫けずに続ける粘り強さで、子どもの長期的な成功を予測する要素とも言われています。

- 小さな目標設定: 週末までにできることを親子で決めて、達成したら「頑張ったね」と声をかける。

- プロセスを褒める: 「まだ完成していないけど、昨日よりここが上達したね!」と途中経過を評価する。

- 親が挑戦する姿を見せる: 親自身がやり抜く姿を見せるのが、子どもにとって最高の教材になります。

2) 自己コントロール(Self-Control)

マシュマロ実験(Mischel et al., 1989)で有名な力。欲求を“あとでのご褒美”のために我慢する能力です。

- 待つ練習をゲーム化: タイマーで「あと3分待てたら一緒にハイタッチしよう」とする。

- 感情の言語化: 「今、イライラしてるんだね。そろそろ休憩しようか」と先回りして声かけ。

- ルールを明確に: テレビやタブレットの時間を明確化しておくと、子どもも納得しやすい。

3) 自己効力感(Self-Efficacy)

バンデューラの理論(Bandura, 1977)で提唱された「自分はやればできる」という前向きな自己評価。

- 小さな成功体験: 「お手伝いができた」「縄跳びが3回続けて飛べた」など、少しの成功を積む。

- 他者のロールモデル: 親や少し年上の子が頑張る姿を見せると「自分にもできそう」と思いやすい。

- プロセスを認める: 「結果がダメでも最後まで考えたのがすごいよ」と努力を評価。

4) 協調性・社会的スキル(Social Skills)

家族や友達と一緒に何かをやるときのコミュニケーション力、思いやり、チームワークなどを含みます。

OECDの報告書(OECD, 2015)でも、こうしたソーシャルスキルが将来の職業適応にもつながると指摘。

- 家族共同作業: 週末に親子で料理や片付けをして、達成感を共有する。

- 「ありがとう」「ごめんね」の習慣: 家庭内でこまめに言葉をかけ合うと相手を思いやる気持ちが育ちやすい。

- 相手の気持ちを想像させる: 兄弟喧嘩なども「○○くんはどう思ったかな?」と聞いてみる。

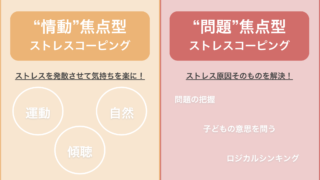

5) 感情コントロール(Emotional Regulation)

イライラや不安を適切に調整する力。Gross (1998)が提唱した感情制御モデルが有名です。

- 深呼吸や数を数える: 怒りそうになったら10秒数える習慣を作る。

- 事前ケア: お腹がすいていたり睡眠不足だったりしないか、親が先手を打って調整。

- 外遊びや運動: 軽い運動でも心の切り替えがしやすくなる。

6) レジリエンス(Resilience)

逆境や失敗から立ち直る力。Masten (2001)は「普通の魔法」と表現しています。

- 失敗の再定義: 「失敗は学びのチャンス」だと親が言葉で示す。

- 親の失敗談をシェア: 「昔こんな失敗したけど、こうやって乗り越えたよ」と話すと子どもは安心感を得やすい。

- 挑戦の場を用意: 絵のコンクール、縄跳びチャレンジなど、少し難しい課題にも挑戦させる。

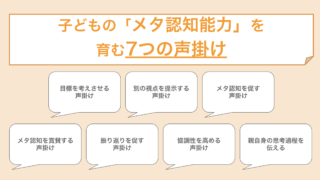

7) メタ認知(Metacognition)

自分の考え方・学び方を客観視する力。フラベル(Flavell, 1979)が最初に提唱しました。

詳しくは「10歳以下の子どもにとって重要なメタ認知能力を『7つの声掛け』で育む」でも紹介しています。

- 学習前後の一言: 「今日の学びの目標は?」「終わってみてどうだった?」と振り返りを習慣化。

- 親の問いかけ: 「どうすればもっと上手くいくと思う?」と考えさせる。

- ふりかえりノート: 毎日1行でもいいので書かせると客観視のトレーニングに。

8) 自己肯定感(Self-Esteem)

Rosenberg (1965)が提唱。自分には価値があると思える安定的な気持ちです。

- 存在そのものを認める: 「あなたがいてくれるだけで助かるよ」と伝える。

- 結果だけでなく努力を評価: 「よく頑張ったね」「途中で諦めずにやったのはすごいよ」。

- 過度な甘やかしに注意: 絶対に怒らないのではなく、やるべきことはしっかり指導し、頑張った点を認めるバランス。

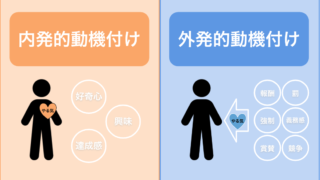

9) モチベーション(Intrinsic Motivation)

自己決定理論(Deci & Ryan, 1985)によると、「自分で選んだ活動」や「興味を感じること」に対しては、子どもは自主的に頑張りやすいです。

- 選択肢を与える: 親がすべて決めるのではなく、子ども自身が「こっちをやりたい」と選べる余地を作る。

- 小さな達成を共有: 書けなかった文字が書けたなど、進歩を一緒に喜ぶ。

- 報酬に頼りすぎない: オヤツやお金など外部報酬の乱用は「やらされ感」を生む可能性も。

10) 誠実性・責任感(Conscientiousness)

ビッグファイブ性格特性の一つ。約束を守り、コツコツ続けることができる力です。

- 家庭内ルールを作る: 食事の後片付けや就寝前の本の片付けなど、守るべきことをはっきりさせる。

- 「やると言ったこと」を応援: 子どもが宣言した目標はできる限り最後まで見守る。

- 少し背伸び課題: ちょっと難しい宿題や家事を頼むと達成感が大きい。

4. よくある質問(FAQ)

Q1. 非認知能力は何歳から育て始めると効果的?

A. 0歳からでもスタートできますが、特に3~10歳くらいまでに土台を作ると将来の学習や人間関係で活きます。早ければ早いほど自然に身に付くため、「もう遅いかも…」と思わず、今からでもOKです。

Q2. 親が完璧じゃないとダメですか?

A. まったくそんなことはありません。むしろ親が失敗したり悩んだりする姿を見せることで、子どもは「失敗を乗り越える力(レジリエンス)」を学べます。「一緒に考えて成長していこう」という姿勢が大切です。

Q3. 非認知能力を伸ばす具体的な教材はありますか?

本ブログでも紹介している【要約】『学力の経済学』がおすすめです

5. まとめ:今日からできる一歩

- 小さな成功体験: 「お手伝い」「短時間の学習」「運動」などで「できた!」を増やす。

- 感情コントロールと声かけ: イライラ・不安を感じたとき、まずは言葉にして落ち着く習慣づくり。

- 親子で振り返り: 1日の終わりに「うまくいったこと・困ったこと」を話し合う時間をつくる。

「【要約】『学力の経済学』」でも言及されているように、エビデンスに基づく子育てが将来に大きな影響を与えることがわかっています。

学力だけでは拾いきれない子どもの可能性を伸ばすためにも、ぜひこの機会に非認知能力を育む工夫を取り入れてみてください。

6. 参考文献・研究

- Heckman, J. J., & Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. Labour Economics, 19(4), 451–464.

- Duckworth, A. L. (2016). Grit: The Power of Passion and Perseverance.

- Mischel, W., Shoda, Y., & Rodriguez, M. L. (1989). Delay of gratification in children. Science, 244(4907), 933–938.

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.

- OECD (2015). Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills.

- Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271–299.

- Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227–238.

- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring. American Psychologist, 34(10), 906–911.

- Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press.

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Springer.

今後も「非認知能力Lab」では、子どもの“やる気”や“人間力”を伸ばすためのヒントをお届けしていきます。

ぜひブックマークして、最新の記事もチェックしてみてくださいね!

コメント