【この記事のポイント】

- 「非認知能力」の基本的な定義と具体例を知る

- なぜ今この力が注目されているのか、研究結果を交えて学ぶ

- 家庭や日常生活で取り入れやすい実践方法をまとめて確認

最近、「非認知能力」という言葉を聞く機会が増えましたよね。

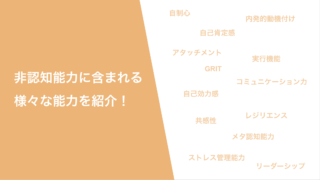

これは簡単にいうと、テストなどで数値化しやすい“認知的な学力”以外の能力全般を指します。たとえば「粘り強さ」「自己肯定感」「感情コントロール」「協調性」といった、人間力に近い要素です。

目次

1. 非認知能力とは?

「非認知能力」は、学校やテストで数値化される“認知的な学力”以外の能力全般を指します。

たとえば、粘り強さや自己肯定感、感情コントロール、協調性などが挙げられます。

サッカーの試合でも、ミスをしても諦めずにプレーを続けたり、周囲をうまく鼓舞できる選手がいますよね。あれも非認知能力の一種です。

近年では、ノーベル経済学賞受賞者のジェームズ・ヘックマン(James J. Heckman)教授らが、「幼少期に認知能力とあわせて非認知能力を育てることが、将来の学業成果や収入、社会適応に大きなプラス効果をもたらす」と示した研究1で注目を集めました。

2. 非認知能力が注目される3つの理由

- 人生全般に影響するから

学力だけでは計りきれない人間的な強さや柔軟性は、将来の仕事や人間関係にも大きく影響します。

粘り強さ(Grit)の研究でも有名なアンジェラ・ダックワース(Angela Duckworth)は、「知能指数や学歴よりも、困難に立ち向かい続ける力が成果を左右する」と指摘しています2。 - 研究で実証が進んでいるから

先ほども触れたヘックマン教授の研究1や、ダックワースの研究2によると、幼少期から「粘り強さ」「自制心」を育むと、将来的に収入や健康面にもプラスの影響があると言われています。さらに、アメリカのスタンフォード大学が行った「マシュマロ実験」では自制心が高い子どもほど、学業成績や将来的な社会生活がより安定していたと報告されています3。 - 社会の変化に対応する力だから

AIやグローバル化で世の中の変化が激しい今、自分の頭で考え、失敗から学んで柔軟に対応できる力が求められます。

日本の文部科学省が掲げる「生きる力」や「主体的・対話的で深い学び」も、まさにこの非認知能力を重視する動きの一例です。

3. 非認知能力の具体例

- 粘り強さ(グリット)

失敗しても投げ出さずに取り組み続ける力 - 自己肯定感

「自分はできる」と思える感覚 - 感情コントロール

イライラや緊張などをうまく調整し、冷静に対処する力 - 協調性

チームや組織の中で周囲と協力し合いながら成果を出す力 - メタ認知

「今、自分に何が足りない?」「どう学べばいい?」と客観的に把握し、改善を図る力

4. 非認知能力を高めるには?

ここでは、家庭や個人で取り入れやすい具体的なポイントを紹介します。実際にやってみると「意外と簡単だな」と感じられるものばかりです。

- 小さな成功体験を積む

「子どもに簡単な家事や役割を任せる」「短時間で終わるミニ課題を出す」など、自分にもできた!と思える経験をこまめに積み重ねるのがおすすめです。

こうした小さな成功体験が子どもの自己肯定感や粘り強さ(グリット)を育てやすくします。

週1回だけでもお手伝いを任せると、意欲や責任感が育つというデータもあります4。 - 運動や身体活動を意識的に増やす

身体を動かすと、脳内で集中力や記憶力に関係する物質が活発になります。

たとえば、ジョギング・ウォーキング・ボール遊び・簡単なストレッチなど、日常に取り入れやすい運動を継続するだけでも、気分転換になりメンタル面が鍛えられます。

子どもなら「外での鬼ごっこ」「軽いサッカーの練習」など、遊び感覚の運動からスタートしてみると良いでしょう。

運動習慣が身についた子どもは、「情緒面の安定」や「学習効率向上」が期待できるという報告もあります5。 - 読書や対話の時間を増やす

本を読むことで、さまざまな世界観や価値観に触れられます。

読了後には親子で「どの場面が面白かった?」「主人公はなぜそんな行動をしたのかな?」と話し合ってみましょう。

こうしたやりとりがコミュニケーション能力やメタ認知力(自分の考えを客観的に振り返る力)を伸ばすきっかけになります。

アメリカのある研究では、親が子どもと一緒に読書の時間を設けた家庭の約70%が、その後も定期的に読書習慣を維持できたとの結果もあるそうです6。

上記のポイントは、どれも特別な道具や知識がなくても始められます。家庭や日常でできる範囲から実践し、子どもの非認知能力をじっくり伸ばしていきましょう。

5. なぜ今、非認知能力が大切?

将来の仕事や社会の変化は、予測が難しい時代になっていますよね。

そんな中で求められるのは「自分で考え、行動し、チームと協力しながら課題を解決していく力」。

つまり、学力だけではカバーしきれない部分がますます重要になっているんです。

企業や学校でも、非認知能力を高める取り組みが進んでおり、当ブログ「非認知能力Lab」でも今後さまざまな事例を紹介していきます。

6. まとめ:基礎を押さえて次のステップへ

- 非認知能力は、テストでは測れない「人間力」の部分

- 幼少期から少しずつ伸ばすと、将来の学力や社会適応に大きな影響がある

- 家庭でできる具体的アプローチは、小さな成功体験や運動、読書と対話などが有効

これから「どうやって鍛えればいいの?」という疑問を掘り下げながら、当ブログでは運動や読書習慣の活用法など、さまざまな角度から非認知能力についてお伝えしていきます。

よろしければ、以下の記事もあわせてチェックしてみてくださいね。

【要約】『学力の経済学』 エビデンスベースの教育を扱った一冊

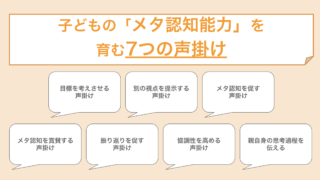

10歳以下の子どもにとって重要なメタ認知能力を「7つの声掛け」で育む

非認知能力に含まれる13個の能力を紹介!【自制心/メタ認知/GRITなど】

今日からできるアクション

- 家事や役割を「週1回だけ」任せてみる

- 1日5分のストレッチや親子でボール遊びを取り入れる

- 読後に「どこが面白かった?」と親子で一言でも話し合う時間をつくる

参考文献

- Heckman, J. J., & Kautz, T. (2013). Fostering and measuring skills: Interventions that improve character and cognition. University of Chicago Press.

- Duckworth, A. L., & Quinn, P. D. (2009). Development and validation of the Short Grit Scale (Grit–S). Journal of Personality Assessment, 91(2), 166–174.

- Mischel, W., Shoda, Y., & Rodriguez, M. L. (1989). Delay of gratification in children. Science, 244(4907), 933–938.

- Evans, G. W., & Fuller-Rowell, T. E. (2013). Childhood poverty, chronic stress, and adult working memory: The protective role of self-regulatory capacity. Developmental Science, 16(5), 688–696.

- Ratey, J. J. (2008). Spark: The revolutionary new science of exercise and the brain. Little, Brown Spark.

- Bus, A. G., & Van Ijzendoorn, M. H. (1995). Mother–child interactions, attachment, and emergent literacy: A cross-sectional study. Child Development, 66(6), 1768–1784.

上記の研究やデータも参考にしながら、子どもの非認知能力を伸ばす取り組みをぜひ楽しんで続けてみてください。今後とも「非認知能力Lab」をよろしくお願いします!

コメント