最近、VR(バーチャル・リアリティ)やメタバースという言葉をよく耳にしませんか?

VRヘッドセットを装着すると、まるで別世界に飛び込んだような体験ができるだけでなく、

遠隔地の人と同じ空間で協力プレイをしたり、バーチャルな博物館や世界遺産を訪れることも可能になりました。

こうした“仮想空間での学習・体験”は、子どもの社会性や協調性、好奇心など

非認知能力にも大きな影響を与えると注目されています。

1. はじめに:VRが子どもの非認知能力に与えるインパクト

0~10歳のうちは、学力だけでなく「粘り強さ」「コミュニケーション力」「協調性」など

テストでは測れない力を育む絶好の機会です。

VRを使った学習プログラムやゲームでは、実際の空間では得られない臨場感・没入感を活かして、

子どもの好奇心や協力意識を引き出せると期待されています。

現実にはなかなか行けない海外の世界遺産や博物館を仮想的に訪れたり、

他の子どもと同じ場所に集まらなくても一緒にチームワークを組んだりできる――

まさに学習の可能性を広げる新しいツールです。

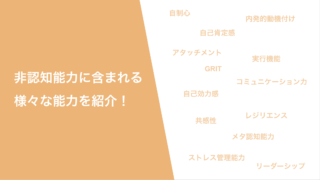

2. 非認知能力とは? VRで伸ばす意義

非認知能力とは、テストや偏差値などで測りにくい「人間力」の総称です。

「やり抜く力」「自己肯定感」「協調性」「感情コントロール」などが含まれます。

世界銀行やOECDなどの研究では、こうした力が高いほど、将来の学業・職業・社会適応において良い成果を出す可能性が高まると言われています1。

VR学習の最大の強みは、

「普通では体験しにくい状況をリアルに再現し、他者と共同作業ができる」

という点です。

たとえば、遠隔地の子どもと同じ仮想空間でチームを組んでミッションをクリアする、

あるいは仮想博物館で見たこともないような展示物を仲間と一緒に眺めながら意見交換する――

こうした共同体験が、社会性やコミュニケーション力、そして好奇心を強力に刺激します。

3. VR空間を活用した学習と社会性アップの事例

3-1. チームワークが必要なVR協力ゲーム

海外では、アバター(分身)同士が声を掛け合いながら目標を達成する

「協力型VRゲーム」が子ども向けに開発されつつあります。

コミュニケーションを取らなければクリアできない仕組みがあるため、

「相手の考えを推測し、どう伝えればいいか考え、実際に声をかける」というプロセスが自然と必要になります。

これはコミュニケーション能力や協調性を育む大きなチャンスになります。

3-2. 遠隔校外学習

近年の学校では、新型ウイルスの影響などで校外学習が制限されたり、

地理的に遠い名所へ行きづらい問題がありました。

そこで、VRを活用した「フィールドトリップ(バーチャル修学旅行)」を行う事例が出ています2。

子どもたちは、VRヘッドセットを通じて海外の世界遺産や博物館を訪れ、

リアルに近い感覚で見たり聞いたりしながら「ここってすごいね!」「あっちの建物は何だろう?」

と好奇心を膨らませています。

現地に行くのと同じようなインパクトこそないかもしれませんが、

教室の中だけでは味わえない刺激や新しい発見が得られるのが魅力です。

3-3. バーチャル共同実験・仮想留学

理科実験を仮想空間で同時に行ったり、海外の学校にVR留学する構想も進んでいます。

実験器具を壊す心配もなく、失敗しても一瞬でリセットできるという安全な環境下で、

粘り強さを試せます。

また海外の子どもと一緒に取り組めるようになれば、

英語や異文化理解も同時に進むというメリットがあり、まさに非認知能力が総合的に伸びる可能性を秘めています。

4. 具体的アクション:家庭向けVR導入とルールづくり

「うちの子にもVRを試させたいけど、何から手をつければいいかわからない」という

ワーキングママ/パパ向けに、簡単なヒントをまとめました。

4-1. 現状の家庭向けVRコンテンツ

- Google Earth VR:世界の街並みや山々を巡れる。地理への関心が高まる。

-

National Geographic Explore VR:

自然や動物をバーチャル体験できる。好奇心を大いに刺激。 -

VR Museum of Fine Art:

有名な絵画や彫刻を等身大に近いサイズで鑑賞。美術への興味を育てる。

これらは主に海外のVRアプリですが、英語がわからなくても

「見る・動く・楽しむ」こと自体は問題なく体験できます。

4-2. 推奨環境と注意点

VRヘッドセットは、Meta Quest 2やPICOシリーズなど、

スタンドアロン(PC不要)タイプが扱いやすいです。

ただし推奨年齢が13歳以上としているメーカーも多いので、

0~10歳の子が使う場合は必ず保護者が付き添い、短時間で切り上げるなど配慮が必要です。

視力への影響や酔いを感じることもあるため、

「1回30分まで」「休憩を入れる」などルールを決めておきましょう。

4-3. VR依存を防ぐ時間管理ルール

- 1回あたりの使用時間を明確に(連続30分、1日1時間以内など)

- タイマーで区切る:時間になったら一度ヘッドセットを外す

- VR以外のアクティビティ(外遊びや家族との会話)も十分に確保

- 周囲の安全確保:家具が少ない部屋やマットを敷いたエリアで行う

あくまでも“プラスアルファの学習ツール”という位置づけで使うのが理想です。

ゲーム的な楽しさにハマりすぎないようバランスを取ることが重要になります。

5. VRがもたらす非認知能力アップのメカニズム

5-1. 協調性・コミュニケーション力

VR空間ではアバター同士が声を掛け合ったり、ジェスチャーで意思疎通を図れます。

「どう動けばミッションをクリアできるか」「誰が何を担当するか」

を決め合う場面が多く、協調性やコミュニケーション力の向上に期待が持てます。

5-2. 好奇心・探究心

仮想空間で未知の世界を覗くことで、子どもの

「もっと知りたい!」「自分も体験してみたい!」

という意欲が高まります。

教育学の研究3によれば、こうした新奇性の高い体験が

学習モチベーションを引き上げる可能性があると報告されています。

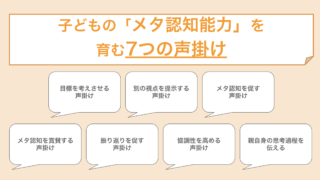

5-3. メタ認知

VR学習は“客観的に自分を見つめ直す”きっかけにもなります。

「失敗した理由はどこか?」「あのとき、どう判断すればよかった?」を

バーチャル空間で再現し、親子で話し合うと

メタ認知力の向上につながります。

6. まとめ:VRを上手に活用して子どもの社会性を伸ばそう

VRはまだ本格的に普及しているわけではありませんが、

「コミュニケーション」「協力」「挑戦」など、非認知能力を育む要素がたくさん詰まった

新しい学習ツールになりつつあります。

0~10歳の子どもの興味や集中力をグッと引き出せる可能性が大いにあるので、

まずは親子で簡単なVRアプリから試してみませんか?

今日からできること:

- 土日のうち1日、30分だけVR体験してみる(Google Earth VRなど)

- 体験後に「どこが面白かった?」「何が難しかった?」と親子で振り返る

- 時間と環境のルールをしっかり決め、子どもの安全を最優先

参考文献・研究

- OECD (2015). Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills.

- Smith, A. (2021). “Virtual Field Trips in Elementary Education: Overcoming Barriers During Pandemic.” Journal of EdTech Innovations, 14(3), 121–134.

- Blascovich, J., & Bailenson, J. (2011). Infinite reality: Avatars, eternal life, new worlds, and the dawn of the virtual revolution. William Morrow.

今後も「非認知能力Lab」では、子どもの“やる気”や“人間力”を伸ばすための新しいアイデアを取り上げていきます。

ぜひブックマークして、他の記事もチェックしてみてくださいね!

コメント